Odós

L’ODISSEA

L’ODISSEA OVVERO LA RAPPRESENTAZIONE DELLA GIOVINEZZA DEL MONDO

Saverio Pansini - Storico dell'arte

Il viaggio di Odisseo è un tema che ha affascinato da sempre l’uomo perché narra della giovinezza del mondo, di un momento in cui l’umanità viveva, almeno nella finzione poetica, in perfetto accordo con la natura. Le varie stazioni del Mediterraneo in cui Odisseo si ferma pongono infatti l’uomo a diretto contatto con forze primordiali che hanno assunto anche forme antropomorfe. Un contatto che, pur se terribile e temibile, permette di sopravvivere, di aver salva la vita con offerte e devozione, ma anche attraverso l’inganno e l’astuzia.

La vicenda di Odisseo rappresenta l’aspirazione dell’uomo verso la conoscenza: attraverso un percorso avventuroso, ricco di insidie e fatiche, il lettore dell’Odissea resta affascinato e, pur comprendendo le difficoltà e l’apparente inutilità del girovagare dell’eroe, ne condivide appieno la necessità. Si è, infatti, sempre dalla parte di Odisseo, inconsciamente si sorvola sull’abbandono in cui versa Itaca per l’assenza del suo re. Omero ben esemplifica questo problema attraverso la descrizione dello scempio operato dalle gozzoviglie dei Proci, a mezzo delle giuste rimostranze che alcuni di loro, i più saggi, pongono alla regina Penelope in merito alla scelta, alla scelta di un re che possa ricondurre tutto alla normalità, por fine all’inutile attesa e far riprendere la vita. Ma tutto ciò non intacca minimamente la fiducia che il lettore ha nei confronti del suo eroe, non mette mai in discussione il senso di una così lunga assenza, così come non è mai incrinata l’incrollabile fiducia che Penelope nutre nel ritorno del marito. Ogni rinuncia è giustificata dall’eterno fascino legato al processo della conoscenza cui è giusto sacrificare tutto.

Nel fregio del Partenone, su uno dei suoi lati, è raffigurata forse la guerra di Troia. Una guerra che, sebbene sia stata combattuta dai Micenei, entra a pieno titolo nell’immaginario collettivo non solo di Atene, ma dell’intera Grecia. È il momento della nascita dello spirito ellenico, della scoperta del comune interesse cui sono legate tutte le polis, tutte le genti che parlano la lingua greca. L’Iliade, da cui l’Odissea prende le mosse, altro non è che il poema nel quale si narra del riconoscimento di una civiltà, di una cultura, di una politica. Il tema è presente infatti in tutti i momenti di massima di tensione della storia greca, quando cioè si rendeva necessaria l’unità della “nazione ellenica” contro il barbaro, contro chi voleva sovvertire un sistema politico unico nell’antichità: quello democratico. Ma la particolarità della raffigurazione fidiaca è nell’associare questa tematica con le battaglie condotte dall’uomo contro i centauri, i giganti, le amazzoni. Tali raffigurazioni incarnano, attraverso figure fantastiche desunte dal repertorio mitologico, la liberazione dell’uomo dalla bestialità, dall’irrazionalità. Il vento che frullava nella testa dei centauri, lasciato loro in retaggio dalla madre Nefele, la nuvola, violentata da Issione re dei Lapiti, è una evidente esemplificazione della inaffidabilità, della condotta umorale che non si addice affatto alla razionalità greca. Ebbene Fidia associa la guerra di Troia, se è vero che il lato prospiciente il baratro la rappresentava, a queste tematiche ricostruendo una sorta di palingenesi dell’uomo nuovo, ricacciando l’inizio della vicenda di Odisseo in quell’humus indistinto dell’arcaicità in cui il razionale vigore dell’uomo si confrontava direttamente con il suo lato oscuro. Odisseo, l’uomo, attraverso il suo ingegno sconfigge, evita, domina l’irrazionalità della natura e dei suoi mostri, sconfigge l’irragionevole magia dell’arcaismo. Ulisse è l’uomo retto, colui che deve sempre mantenere vigile la mente. I compagni quando si danno alla corruzione dell’alcol si perdono e muoiono a schiere. Lo stesso Polifemo si perde quando assaggia quel pericoloso nettare rappresentato dal vino. Fidia riserva alle metope del Partenone la mano dei suoi collaboratori legati, per qualche verso, ancora ad uno stile severo, a coloro cioè che sono capaci di rendere perfettamente il senso dell’arcaicità insito nei temi trattati. Anche la vicenda di Odisseo è partecipe di quell’immaginario, un immaginario che ancor più dell’Iliade travalica la specificità greca per andare a costituire, attraverso i suoi racconti, una sorta di inconscio collettivo comune a tutto l’occidente. Quel narrare attraverso immagini forti e pregnanti contribuisce infatti ad accrescerne il fascino e a divenire punto di riferimento per la vicenda umana. La riproposizione del viaggio, per le motivazioni sin qui addotte, non può che trovare migliore evocazione se non nella terracotta nuda, che, grazie alla sua semplicità, restituisce il fascino di quel mondo arcaico in cui l’uomo con le sue mani foggiava le armi, gli strumenti, gli attrezzi.

L’argilla, più di altre materie, riassume il momento della creazione, il momento in cui Dio con le mani modellò quel fantoccio a cui, tramite il suo alito, dette vita. La ceramica ha in sé gli elementi che hanno generato il mondo visibile: la fecondità della terra attraverso l’uso dell’argilla, la purificazione dell’acqua che rende la materia modellabile, il mistero del fuoco che cuoce il prodotto, la qualità dell’aria che permette il funzionamento del forno e che consente al ferro presente nell’impasto di dare quelle calde tonalità rossastre capaci di rendere il senso arcaico e primordiale di cui si è detto sopra.

La ceramica è capace di mostrare attraverso le sue forme, soprattutto quelle di grandi dimensioni, il senso del lavoro, della materialità, della capacità dell’uomo di foggiare con le sue mani un prodotto utile, utile al suo sostentamento e al suo spirito. Il ceramista, confrontandosi costantemente con la materia, utilizza le mani per contenerla nel moto costante e regolare del tornio. Il tornio diviene così l’archetipo della creazione, l’idea stessa della creazione, trasformando il suo operatore in un moderno demiurgo capace di dar vita all’inerte. Sono queste le ragioni che fanno sì che questa produzione, più di altre, sia avvezza a catturare le suggestioni del classico per trasformarle in linguaggio moderno; proprio il lavoro inteso come fatica riesce a lasciare intatto l’aspetto eroico ed arcaico di questa parte della cultura greca.

Ignazio Lopez, attraverso la sua opera, trasmette questa fascinazione.

E se Giuseppe Spagnulo, artista milanese con salde radici in Grottaglie, costruisce con le sue mani le armi dell’altro eroe greco della guerra di Troia nell’opera Le armi di Achille, Lopez lavora sul rilievo attraverso minute figure, quelle dei numerosi e anonimi guerrieri che ora si addensano, ora si disperdono sulla lastra simili a tanti piccoli burattini al servizio del fato.

L’Achille di Spagnulo ha lasciato per terra l’enorme scudo in terra cotta e la sua lancia in ferro. Questi strumenti di morte nella loro solitudine fanno intendere, in assenza dell’eroe, la sua possanza, ma anche l’abbandono della lotta, l’Ulisse di Lopez diviene, invece, il motore dell’azione, di un’azione che lo coinvolge al pari dei suoi commilitoni e che non lo distingue se non per la sua capacità di decriptare e gestire le vicende.

In ambedue gli artisti il colore aranciato della terra cotta riesce spostare quanto rappresentato in una dimensione lontana, senza spazio e senza tempo, creando così quelle sensazioni archetipe che inevitabilmente ne sottolineano l’eterna validità per l’uomo.

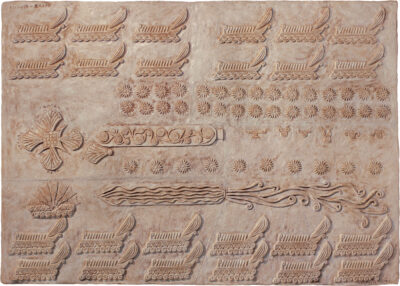

Ignazio Lopez ha compreso la valenza espressiva della terracotta e la sfrutta a pieno nella sua opera dedicata all’Odissea. Le nove tavole ispirate al viaggio di Odisseo sono in ceramica nuda e mostrano apertamente la loro genesi, la manualità del loro comporsi. Le suture dei vari pezzi, il rilievo, gli elementi incisi conferiscono loro quel senso primordiale di cui si è detto, nulla levando al fascino della narrazione omerica.

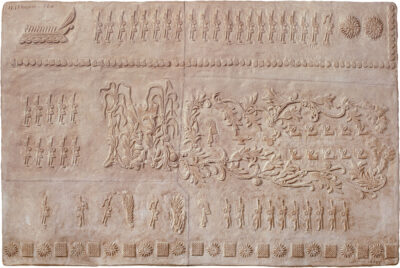

Odisseo non è mai una figura in primo piano, è tra i suoi soldati, sulle sue navi, strumento anch’egli del volere divino, condivide appieno le sorti e le prove cui è costretto il suo popolo. La moltitudine dei soldati e delle navi sono ben presenti nei pannelli ma al tempo stesso, come nella narrazione omerica, allontanano la tragicità della morte. Eroi senza nome e senza volto subiscono le violenze divine senza fiatare: la morte è nell’essenza delle cose terrene e come tale viene trattata. Non è l’individuo che deve essere esaltato, ma l’intimo significato del gesto. I soldati appaiono incolonnati o distesi come fantocci, le navi allineate in una arcaica prospettiva verticale sempre pronte a salpare e ad attendere che il destino si compia.

Il viaggio inizia dalla terra dei Ciconi, unico luogo reale nel viaggio metaforico, unica rotta diritta effettuata da Odisseo partendo da Troia. Il vento gonfia le vele indirizzando le navi verso quell’assurdo percorso labirintico scelto dagli dei per giungere ad Itaca. La pietà è l’unica arma capace di far scaturire il bene: grazie alla pietas mostrata nei confronti di un sacerdote, Odisseo riceverà un otre che gli consentirà di salvarsi da un altri gravi pericoli.

È interessante come, per raffigurare i Lotofagi, Ignazio Lopez riesca a tradurre i significati della narrazione in mirabili effetti decorativi. Il Sole, ripetuto più volte, segna il trascorrere dei giorni, le piante di loto, con il loro nefando effetto capace di far perdere la memoria, sorgono da una terra mossa che per certi versi ricorda il mare, sempre presente nella vicenda, mentre cumuli di foglie ben ordinate, attraverso i loro piani digradanti, sorreggono gli anonimi soldati che eroicamente muoiono senza arrestare l’impresa, senza lasciare nel lettore il benché minimo rimpianto.

Lopez costruisce l’incontro con Polifemo all’interno di una spirale; un vero e proprio dedalo. Il labirinto dell’antro. Il labirinto dell’occhio del gigante che dall’alto guarda il vano dibattersi dell’uomo. Un occhio che solo lo stordimento del vino, bevuto grazie alla primitiva ingenuità del ciclope, riuscirà ad offuscare.

La forma a spirale è quella che meglio esemplifica il viaggio di Odisseo nel suo tortuoso percorso. Un viaggio iniziatico, non rettilineo, che comporta faticosi avvicinamenti alla meta e rapidi allontanamenti in un cammino di redenzione, di liberazione di quanto di irrazionale è nell’uomo. Un viaggio che nel suo disegno sarà comprensibile solo alla fine, quando, cioè, Ulisse, dopo aver dominato l’irrazionalità nascosta nei meandri della sua mente magistralmente espressi dal suo costante perdersi.

La struttura della narrazione proposta oltre a conferire il ritmo dà senso all’opera: il confronto con il dio Eolo riporta la lettura su un livello lineare e razionale sebbene l’elemento spiraliforme sia sempre in agguato, in agguato nell’ otre che, una volta aperto, scaraventerà le navi nuovamente lontane dalla loro meta.

L’incontro con i Lestrigoni e l’ecatombe di soldati che ne consegue fa sì che il racconto si articoli su una struttura che può ricordare un accampamento militare cinto e diviso, anche al suo interno, sempre da forme spiraliformi. Poi la sosta da Circe. La descrizione dell’isola di Eea, coperta da una fitta vegetazione, acquisisce, attraverso le mani di Ignazio Lopez, una delicatezza e una naturalità visibile solo nei cardi posti sul registro inferiore del muro di cinta della romana Ara Pacis.

Il viaggio nell’Ade si sostanzia in segni dati in negativo. Se tutte le forme sporgono, i fantasmi dell’Ade si traducono inincisioni dal sapore primitivo che vanno a sorreggere uno dei più intensi momenti del poema: l’incontro dell’eroe con la madre. Poi ancora per mare, ancora incontri capaci di liberare Ulisse dai suoi terrifici spettri come l’incontro con le sirene. Pare che Odisseo debba vedere, ascoltare tutti i suoi fantasmi per poterli poi uccidere dentro di sé. Il passaggio tra i mostri Scilla e Cariddi viene raffigurato da Lopez con un movimento centripeto che cattura i soldati in una macabra girandola facendoli morire. Le forme di questi mostri marini, capaci di risucchiare l’acqua e attaccare le navi, vengono rappresentate come due fantastici e terribili turbini tali da fagocitare tutto ciò che passa tra di loro.

Il viaggio giunge a Ogigia ove Odisseo, sfuggito a tante insidie, si rifugia nella pace che gli può dare Calipso. Un sensuale sole splende al centro della tavola ed illumina sia il folle pasto dei buoi sacri agli dei, sia la rigogliosa natura dell’isola. Un sole che rende in modo molto efficace la morbidezza della materia plastica, dell’argilla, e che dona la vita alle forme naturali che in questa tavola si mostrano in tutta la loro opulenza.

Ignazio Lopez con le sue nove tavole di ceramica riesce a rendere il senso eroico della complessa narrazione omerica e, quasi fosse un artista del secolo XIV o XV, riempie gli spazi di formicolanti immagini che spiegano gli antefatti e le conseguenze dei temi trattati condensando il tutto nello spazio che si è assegnato. Nelle tavole non vi è una rappresentazione analitica e realistica dei fatti messi in scena. Lopez, nel definire il carattere eroico dell’azione, si affida alla qualità arcaica della materia e non interviene con nessun artificio retorico. Le molteplici navi che navigano su un mare ora tempestoso, ora calmo con le vele gonfie, i tanti soldati che lottano, sopravvivono e muoiono, non fanno che rimarcare il carattere corale dell’opera; lo stesso Odisseo, infatti, quasi si confonde con la sua ciurma se non fosse per le sue scelte sagge, meditate, determinate, dettate dalla sua arguta mente. La molteplicità dei temi trattati, la quantità di personaggi che definiscono l’azione ha portato Lopez ad adottare più che di una vera e propria simbologia, una stilizzazione di immediata decodificazione che non fa che accrescere quel senso di straniamento temporale capace di collocare l’opera in una dimensione inconscia che non appartiene al solo popolo greco, ma che si allarga a dismisura divenendo patrimonio di un’immensa collettività.

La ripresa dei fatti si svolge costantemente su più piani: tutto è sacrificato alla chiarezza della narrazione quasi queste tavole dovessero costituire un vero e proprio volumen capace di raccontare per immagini.

Le soluzioni adottate da Lopez, pertanto, articolandosi su elementi destinati a ripetersi, vengono costantemente reinventate in composizioni sempre nuove in modo da creare mirabili effetti decorativi. Le dimensioni delle stilizzazioni, il loro carattere, in alcuni casi formicolante, l’affollarsi dei soggetti, può, in qualche modo, ricordare alcune delle soluzioni adottate da Francesco Spizzico per la sua produzione ceramica. Ma se Spizzico trae da molteplici fonti i suoi simboli ancestrali per ricreare un enigmatico ethos popolare, Ignazio Lopez, come più volte si è detto, tende a trasformare le sue tavole nelle ampie pagine di un libro dove è narrato un percorso iniziatico. Dà, infatti, forma alla liberazione di quanto di atavico è nell’uomo per la conquista di una identità, per il raggiungimento della piena consapevolezza dell’agire in relazione alla funzione che l’uomo deve ricoprire all’interno di un ordine sociale costituito.

Il viaggio di Odisseo viene quindi rappresentato da Ignazio Lopez attraverso figurazioni di immediata percezione, che riescono a ricreare quell’aura mitica capace, lei da sola, di affascinare il nostro inconscio e spingerci ad intraprendere quel processo che porta alla conquista dell’identità di ognuno di noi.

La vicenda di Odisseo rappresenta l’aspirazione dell’uomo verso la conoscenza: attraverso un percorso avventuroso, ricco di insidie e fatiche, il lettore dell’Odissea resta affascinato e, pur comprendendo le difficoltà e l’apparente inutilità del girovagare dell’eroe, ne condivide appieno la necessità. Si è, infatti, sempre dalla parte di Odisseo, inconsciamente si sorvola sull’abbandono in cui versa Itaca per l’assenza del suo re. Omero ben esemplifica questo problema attraverso la descrizione dello scempio operato dalle gozzoviglie dei Proci, a mezzo delle giuste rimostranze che alcuni di loro, i più saggi, pongono alla regina Penelope in merito alla scelta, alla scelta di un re che possa ricondurre tutto alla normalità, por fine all’inutile attesa e far riprendere la vita. Ma tutto ciò non intacca minimamente la fiducia che il lettore ha nei confronti del suo eroe, non mette mai in discussione il senso di una così lunga assenza, così come non è mai incrinata l’incrollabile fiducia che Penelope nutre nel ritorno del marito. Ogni rinuncia è giustificata dall’eterno fascino legato al processo della conoscenza cui è giusto sacrificare tutto.

Nel fregio del Partenone, su uno dei suoi lati, è raffigurata forse la guerra di Troia. Una guerra che, sebbene sia stata combattuta dai Micenei, entra a pieno titolo nell’immaginario collettivo non solo di Atene, ma dell’intera Grecia. È il momento della nascita dello spirito ellenico, della scoperta del comune interesse cui sono legate tutte le polis, tutte le genti che parlano la lingua greca. L’Iliade, da cui l’Odissea prende le mosse, altro non è che il poema nel quale si narra del riconoscimento di una civiltà, di una cultura, di una politica. Il tema è presente infatti in tutti i momenti di massima di tensione della storia greca, quando cioè si rendeva necessaria l’unità della “nazione ellenica” contro il barbaro, contro chi voleva sovvertire un sistema politico unico nell’antichità: quello democratico. Ma la particolarità della raffigurazione fidiaca è nell’associare questa tematica con le battaglie condotte dall’uomo contro i centauri, i giganti, le amazzoni. Tali raffigurazioni incarnano, attraverso figure fantastiche desunte dal repertorio mitologico, la liberazione dell’uomo dalla bestialità, dall’irrazionalità. Il vento che frullava nella testa dei centauri, lasciato loro in retaggio dalla madre Nefele, la nuvola, violentata da Issione re dei Lapiti, è una evidente esemplificazione della inaffidabilità, della condotta umorale che non si addice affatto alla razionalità greca. Ebbene Fidia associa la guerra di Troia, se è vero che il lato prospiciente il baratro la rappresentava, a queste tematiche ricostruendo una sorta di palingenesi dell’uomo nuovo, ricacciando l’inizio della vicenda di Odisseo in quell’humus indistinto dell’arcaicità in cui il razionale vigore dell’uomo si confrontava direttamente con il suo lato oscuro. Odisseo, l’uomo, attraverso il suo ingegno sconfigge, evita, domina l’irrazionalità della natura e dei suoi mostri, sconfigge l’irragionevole magia dell’arcaismo. Ulisse è l’uomo retto, colui che deve sempre mantenere vigile la mente. I compagni quando si danno alla corruzione dell’alcol si perdono e muoiono a schiere. Lo stesso Polifemo si perde quando assaggia quel pericoloso nettare rappresentato dal vino. Fidia riserva alle metope del Partenone la mano dei suoi collaboratori legati, per qualche verso, ancora ad uno stile severo, a coloro cioè che sono capaci di rendere perfettamente il senso dell’arcaicità insito nei temi trattati. Anche la vicenda di Odisseo è partecipe di quell’immaginario, un immaginario che ancor più dell’Iliade travalica la specificità greca per andare a costituire, attraverso i suoi racconti, una sorta di inconscio collettivo comune a tutto l’occidente. Quel narrare attraverso immagini forti e pregnanti contribuisce infatti ad accrescerne il fascino e a divenire punto di riferimento per la vicenda umana. La riproposizione del viaggio, per le motivazioni sin qui addotte, non può che trovare migliore evocazione se non nella terracotta nuda, che, grazie alla sua semplicità, restituisce il fascino di quel mondo arcaico in cui l’uomo con le sue mani foggiava le armi, gli strumenti, gli attrezzi.

L’argilla, più di altre materie, riassume il momento della creazione, il momento in cui Dio con le mani modellò quel fantoccio a cui, tramite il suo alito, dette vita. La ceramica ha in sé gli elementi che hanno generato il mondo visibile: la fecondità della terra attraverso l’uso dell’argilla, la purificazione dell’acqua che rende la materia modellabile, il mistero del fuoco che cuoce il prodotto, la qualità dell’aria che permette il funzionamento del forno e che consente al ferro presente nell’impasto di dare quelle calde tonalità rossastre capaci di rendere il senso arcaico e primordiale di cui si è detto sopra.

La ceramica è capace di mostrare attraverso le sue forme, soprattutto quelle di grandi dimensioni, il senso del lavoro, della materialità, della capacità dell’uomo di foggiare con le sue mani un prodotto utile, utile al suo sostentamento e al suo spirito. Il ceramista, confrontandosi costantemente con la materia, utilizza le mani per contenerla nel moto costante e regolare del tornio. Il tornio diviene così l’archetipo della creazione, l’idea stessa della creazione, trasformando il suo operatore in un moderno demiurgo capace di dar vita all’inerte. Sono queste le ragioni che fanno sì che questa produzione, più di altre, sia avvezza a catturare le suggestioni del classico per trasformarle in linguaggio moderno; proprio il lavoro inteso come fatica riesce a lasciare intatto l’aspetto eroico ed arcaico di questa parte della cultura greca.

Ignazio Lopez, attraverso la sua opera, trasmette questa fascinazione.

E se Giuseppe Spagnulo, artista milanese con salde radici in Grottaglie, costruisce con le sue mani le armi dell’altro eroe greco della guerra di Troia nell’opera Le armi di Achille, Lopez lavora sul rilievo attraverso minute figure, quelle dei numerosi e anonimi guerrieri che ora si addensano, ora si disperdono sulla lastra simili a tanti piccoli burattini al servizio del fato.

L’Achille di Spagnulo ha lasciato per terra l’enorme scudo in terra cotta e la sua lancia in ferro. Questi strumenti di morte nella loro solitudine fanno intendere, in assenza dell’eroe, la sua possanza, ma anche l’abbandono della lotta, l’Ulisse di Lopez diviene, invece, il motore dell’azione, di un’azione che lo coinvolge al pari dei suoi commilitoni e che non lo distingue se non per la sua capacità di decriptare e gestire le vicende.

In ambedue gli artisti il colore aranciato della terra cotta riesce spostare quanto rappresentato in una dimensione lontana, senza spazio e senza tempo, creando così quelle sensazioni archetipe che inevitabilmente ne sottolineano l’eterna validità per l’uomo.

Ignazio Lopez ha compreso la valenza espressiva della terracotta e la sfrutta a pieno nella sua opera dedicata all’Odissea. Le nove tavole ispirate al viaggio di Odisseo sono in ceramica nuda e mostrano apertamente la loro genesi, la manualità del loro comporsi. Le suture dei vari pezzi, il rilievo, gli elementi incisi conferiscono loro quel senso primordiale di cui si è detto, nulla levando al fascino della narrazione omerica.

Odisseo non è mai una figura in primo piano, è tra i suoi soldati, sulle sue navi, strumento anch’egli del volere divino, condivide appieno le sorti e le prove cui è costretto il suo popolo. La moltitudine dei soldati e delle navi sono ben presenti nei pannelli ma al tempo stesso, come nella narrazione omerica, allontanano la tragicità della morte. Eroi senza nome e senza volto subiscono le violenze divine senza fiatare: la morte è nell’essenza delle cose terrene e come tale viene trattata. Non è l’individuo che deve essere esaltato, ma l’intimo significato del gesto. I soldati appaiono incolonnati o distesi come fantocci, le navi allineate in una arcaica prospettiva verticale sempre pronte a salpare e ad attendere che il destino si compia.

Il viaggio inizia dalla terra dei Ciconi, unico luogo reale nel viaggio metaforico, unica rotta diritta effettuata da Odisseo partendo da Troia. Il vento gonfia le vele indirizzando le navi verso quell’assurdo percorso labirintico scelto dagli dei per giungere ad Itaca. La pietà è l’unica arma capace di far scaturire il bene: grazie alla pietas mostrata nei confronti di un sacerdote, Odisseo riceverà un otre che gli consentirà di salvarsi da un altri gravi pericoli.

È interessante come, per raffigurare i Lotofagi, Ignazio Lopez riesca a tradurre i significati della narrazione in mirabili effetti decorativi. Il Sole, ripetuto più volte, segna il trascorrere dei giorni, le piante di loto, con il loro nefando effetto capace di far perdere la memoria, sorgono da una terra mossa che per certi versi ricorda il mare, sempre presente nella vicenda, mentre cumuli di foglie ben ordinate, attraverso i loro piani digradanti, sorreggono gli anonimi soldati che eroicamente muoiono senza arrestare l’impresa, senza lasciare nel lettore il benché minimo rimpianto.

Lopez costruisce l’incontro con Polifemo all’interno di una spirale; un vero e proprio dedalo. Il labirinto dell’antro. Il labirinto dell’occhio del gigante che dall’alto guarda il vano dibattersi dell’uomo. Un occhio che solo lo stordimento del vino, bevuto grazie alla primitiva ingenuità del ciclope, riuscirà ad offuscare.

La forma a spirale è quella che meglio esemplifica il viaggio di Odisseo nel suo tortuoso percorso. Un viaggio iniziatico, non rettilineo, che comporta faticosi avvicinamenti alla meta e rapidi allontanamenti in un cammino di redenzione, di liberazione di quanto di irrazionale è nell’uomo. Un viaggio che nel suo disegno sarà comprensibile solo alla fine, quando, cioè, Ulisse, dopo aver dominato l’irrazionalità nascosta nei meandri della sua mente magistralmente espressi dal suo costante perdersi.

La struttura della narrazione proposta oltre a conferire il ritmo dà senso all’opera: il confronto con il dio Eolo riporta la lettura su un livello lineare e razionale sebbene l’elemento spiraliforme sia sempre in agguato, in agguato nell’ otre che, una volta aperto, scaraventerà le navi nuovamente lontane dalla loro meta.

L’incontro con i Lestrigoni e l’ecatombe di soldati che ne consegue fa sì che il racconto si articoli su una struttura che può ricordare un accampamento militare cinto e diviso, anche al suo interno, sempre da forme spiraliformi. Poi la sosta da Circe. La descrizione dell’isola di Eea, coperta da una fitta vegetazione, acquisisce, attraverso le mani di Ignazio Lopez, una delicatezza e una naturalità visibile solo nei cardi posti sul registro inferiore del muro di cinta della romana Ara Pacis.

Il viaggio nell’Ade si sostanzia in segni dati in negativo. Se tutte le forme sporgono, i fantasmi dell’Ade si traducono inincisioni dal sapore primitivo che vanno a sorreggere uno dei più intensi momenti del poema: l’incontro dell’eroe con la madre. Poi ancora per mare, ancora incontri capaci di liberare Ulisse dai suoi terrifici spettri come l’incontro con le sirene. Pare che Odisseo debba vedere, ascoltare tutti i suoi fantasmi per poterli poi uccidere dentro di sé. Il passaggio tra i mostri Scilla e Cariddi viene raffigurato da Lopez con un movimento centripeto che cattura i soldati in una macabra girandola facendoli morire. Le forme di questi mostri marini, capaci di risucchiare l’acqua e attaccare le navi, vengono rappresentate come due fantastici e terribili turbini tali da fagocitare tutto ciò che passa tra di loro.

Il viaggio giunge a Ogigia ove Odisseo, sfuggito a tante insidie, si rifugia nella pace che gli può dare Calipso. Un sensuale sole splende al centro della tavola ed illumina sia il folle pasto dei buoi sacri agli dei, sia la rigogliosa natura dell’isola. Un sole che rende in modo molto efficace la morbidezza della materia plastica, dell’argilla, e che dona la vita alle forme naturali che in questa tavola si mostrano in tutta la loro opulenza.

Ignazio Lopez con le sue nove tavole di ceramica riesce a rendere il senso eroico della complessa narrazione omerica e, quasi fosse un artista del secolo XIV o XV, riempie gli spazi di formicolanti immagini che spiegano gli antefatti e le conseguenze dei temi trattati condensando il tutto nello spazio che si è assegnato. Nelle tavole non vi è una rappresentazione analitica e realistica dei fatti messi in scena. Lopez, nel definire il carattere eroico dell’azione, si affida alla qualità arcaica della materia e non interviene con nessun artificio retorico. Le molteplici navi che navigano su un mare ora tempestoso, ora calmo con le vele gonfie, i tanti soldati che lottano, sopravvivono e muoiono, non fanno che rimarcare il carattere corale dell’opera; lo stesso Odisseo, infatti, quasi si confonde con la sua ciurma se non fosse per le sue scelte sagge, meditate, determinate, dettate dalla sua arguta mente. La molteplicità dei temi trattati, la quantità di personaggi che definiscono l’azione ha portato Lopez ad adottare più che di una vera e propria simbologia, una stilizzazione di immediata decodificazione che non fa che accrescere quel senso di straniamento temporale capace di collocare l’opera in una dimensione inconscia che non appartiene al solo popolo greco, ma che si allarga a dismisura divenendo patrimonio di un’immensa collettività.

La ripresa dei fatti si svolge costantemente su più piani: tutto è sacrificato alla chiarezza della narrazione quasi queste tavole dovessero costituire un vero e proprio volumen capace di raccontare per immagini.

Le soluzioni adottate da Lopez, pertanto, articolandosi su elementi destinati a ripetersi, vengono costantemente reinventate in composizioni sempre nuove in modo da creare mirabili effetti decorativi. Le dimensioni delle stilizzazioni, il loro carattere, in alcuni casi formicolante, l’affollarsi dei soggetti, può, in qualche modo, ricordare alcune delle soluzioni adottate da Francesco Spizzico per la sua produzione ceramica. Ma se Spizzico trae da molteplici fonti i suoi simboli ancestrali per ricreare un enigmatico ethos popolare, Ignazio Lopez, come più volte si è detto, tende a trasformare le sue tavole nelle ampie pagine di un libro dove è narrato un percorso iniziatico. Dà, infatti, forma alla liberazione di quanto di atavico è nell’uomo per la conquista di una identità, per il raggiungimento della piena consapevolezza dell’agire in relazione alla funzione che l’uomo deve ricoprire all’interno di un ordine sociale costituito.

Il viaggio di Odisseo viene quindi rappresentato da Ignazio Lopez attraverso figurazioni di immediata percezione, che riescono a ricreare quell’aura mitica capace, lei da sola, di affascinare il nostro inconscio e spingerci ad intraprendere quel processo che porta alla conquista dell’identità di ognuno di noi.

Visualizzazione di 1-9 di 10 risultatiSorted by latest